Bio-psycho-soziales Modell der ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)

Sowohl die Funktionsfähigkeit als auch die Behinderung eines Menschen sind gekennzeichnet als das Ergebnis oder die Folge einer komplexen Beziehung zwischen dem Menschen mit einem Gesundheitsproblem und seinen Umwelt- und personenbezogenen Faktoren (Kontextfaktoren).

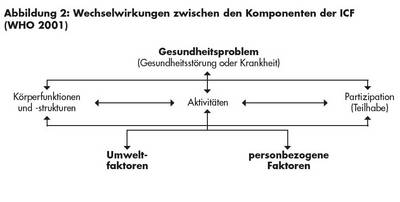

Das bio-psycho-soziale Modell der möglichen multiplen Wechselwirkungen (Abbildung 2) verdeutlicht, dass Behinderung im Sinne einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit kein statisches Merkmal, sondern ein dynamischer Prozess ist (Modell der Funktionsfähigkeit und Behinderung). Die Komplexität der Wechselwirkungen lässt vielfältige Interventionsansätze erkennen, beispielsweise der Behandlung der Körperstruktur- und Funktionsschädigung selbst oder der Förderung verbliebener Fertigkeiten, der Verbesserung oder Kompensation beeinträchtigter Aktivitäten sowie der Verbesserung oder des Ausgleichs einer beeinträchtigten Teilhabe (Partizipation).

Funktionsfähigkeit kann so verstanden werden, dass eine Person trotz einer Erkrankung all das tut oder tun kann, was von einem gesunden Menschen erwartet wird und/oder sie sich in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem gesunden Menschen erwartet wird.

Ob und in welchem Umfang eine funktionale Beeinträchtigung ein selbstbestimmtes Leben erschwert, wird demnach auch von Kontextfaktoren beeinflusst. Die Wohnsituation kann beispielsweise ein entscheidender Faktor dafür sein, in welchem Umfang ein Mensch mit Mobilitätseinschränkungen in soziale Aktivitäten eingebunden ist. Zugleich ist eine barrierefreie Umgebung kein Garant für die selbstbestimmte Teilhabe. Denn diese hängt von vielfältigen Faktoren, wie denen der Persönlichkeit, von Einstellungen und auch sozialen Kompetenzen ab.

Bundesteilhabegesetz

Konkret für das Handeln der Rummelsberger Behindertenhilfe steht der Begriff der Teilhabe an der Gesellschaft wie auch am gesellschaftlichen Leben. Dies spiegelt sich im Bundesteilhabegesetz (BTHG Teil 1, Kap. 1, §1) als ein Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderung wider. Das Recht auf Selbstbestimmung ist aus Sicht der Rummelsberger Behindertenhilfe eines der höchsten Güter des menschlichen Lebens. Dies gilt es zu achten – dafür tritt der soziale Träger ein. Normalität und Selbstbestimmung sind inhaltlich eng mit dem Begriff der Inklusion verwoben. Dabei geht es darum, dass die Lebensbedingungen für alle Menschen mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen gleich sind. Sie erhalten selbstverständlich die notwendige Form der Unterstützung, wenn sie auf Grund ihrer Sprache, Herkunft oder durch eine körperliche, seelische oder mentale Einschränkung darauf angewiesen sind, um gleichberechtigt in einer Gemeinschaft zu leben.

Eine inklusive Gesellschaft beseitigt alle Hindernisse, die es ihren Mitmenschen schwermacht, selbstständig zu leben – nicht nur durch die Behebung physischer und sprachlicher Barrieren, sondern auch durch Offenheit im Umgang miteinander. Das Ziel der Rummelsberger Behindertenhilfe ist es, Ausgrenzungen zu verhindern, sie nicht zuzulassen, sie abzuschaffen. Die Mitarbeiter*innen machen sich stark für Alternativen und entwickeln entsprechende Angebote kontinuierlich weiter. So entsteht Vielfalt und Wahlmöglichkeiten. Es ist aber klar, dass die Verwirklichung dieses Zieles noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Großen Wert legt die Rummelsberger Behindertenhilfe auf die Teilhabe am Arbeitsleben durch passende, vielseitige Arbeitsangebote, die von den Klienten als sinnvoll erlebt werden. Es gilt der Grundsatz vom „lebenslangen Lernen“.

Case-Management

Eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung des individuellen Teilhabewunsches eines Menschen mit Behinderung spielt das interne Case-Management. In den gemeinschaftlichen Wohnangeboten begleiten sogenannte Case-Manager*innen den Prozess der Teilhabeplanung und koordinieren die Unterstützungsleistung. Sie sichern damit, dass jedes Handeln am Teilhabewunsch der Bewohner*innen ausgerichtet wird.

Die Casemanager*innen

- organisieren die Teilhabeplanung und sorgen dafür, dass alle für die*den Bewohner*in wichtigen Personen daran beteiligt werden.

- moderieren die Gespräche und schaffen eine, auf dem Teilhabewunsch des Betroffenen basierende, verbindliche Vereinbarung zur Unterstützungsleistung.

- überwachen, dass die Vereinbarung eingehalten wird und nehmen darüber hinaus Impulse der Beteiligten auf, wenn Veränderungen der Leistungen erforderlich werden.

- unterstützen die Bewohner*innen dabei, Ressourcen aus dem Sozialraum zu erschließen und somit die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu verbessern.

Christliches Menschenbild

Das Evangelium von Jesus Christus beschreibt die Untrennbarkeit von Wort und Tat im Leben der christlichen Gemeinde. Das beinhaltet das fürsorgliche Miteinander aller Menschen. Die Rummelsberger Behindertenhilfe achtet darauf, wie es den Menschen geht, die hier unterstützt werden. Die Mitarbeiter*innen beziehen die aktuelle Lebenssituation der Klient*innen in ihr Handeln ein. Sie registrieren, wenn ein Mensch vereinsamt und bieten ihm Kontakt, zum Beispiel durch die Verbindung zu einer Wohngruppe.

Der Dienst am Menschen erfolgt auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes: Wir alle sind ein Ebenbild Gottes – einmalig, von Gott geschaffen und geliebt. Die jedem Menschen von Gott verliehene Würde ist unantastbar und gleichzeitig Maßstab allen Handelns in der Rummelsberger Behindertenhilfe. Gott hat uns auf unsere Mitmenschen hin mit dem Gebot ausgelegt: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“, und zur Gemeinschaft berufen. Nur Menschen, die bereit sind, sich und andere anzunehmen, können als Partner*innen aufeinander zugehen. Deswegen ist die Achtung und Entfaltung der Persönlichkeit jedes*r Einzelnen eine unverzichtbare Voraussetzung für das Handeln – die diakonische Dienstleistung.

Die Mitarbeiter*innen betrachten jeden Menschen als : Wie Gott Moses, dem er seinen Bruder Aaron zur Seite stellt, damit Moses mit seiner Sprachbehinderung seinen Auftrag erfüllen kann. Die Mitarbeiter*innen sehen sich als Assistent*innen, die den Menschen helfen, ihre Kompetenzen zu entfalten und einzusetzen. Die Mitarbeiter*innen vermeiden, wo immer es geht, helfende Bevormundung und unterstützen die Selbstbestimmungsprozesse. Dabei respektieren sie die Entscheidung der Menschen, die hier begleitet werden – so wie Jesus fragt: „Was willst du, dass ich dir tue?“

Das Angebot richtet sich an alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, religiöser Zugehörigkeit und sexueller Orientierung. In der Rummelsberger Behindertenhilfe wird die Zugehörigkeit zu anderen Religionen und ethischen Überzeugungen respektiert. Es ist eine Pflicht, auch religiöse Bedürfnisse zu befriedigen. Das seelsorgerliche Angebot gilt denen, die Unterstützung in Anspruch nehmen wie auch den Mitarbeiter*innen.

Deeskalationsmanagement

In nahezu jedem menschlichen System entstehen irgendwann aggressive Verhaltensweisen aus der Dynamik zwischenmenschlicher Interaktionen. Vor allem im gemeinschaftlichen Wohnen leben Menschen über einen langen Zeitraum zusammen mit anderen Menschen, die sie sich in der Regel nicht selbst auswählen.

Die Rummelsberger Behindertenhilfe ist sich bewusst, dass diese Settings auf Synergieeffekte ausgerichtet sind, die das Ausleben individueller Vorlieben und Verhaltensweisen erschweren. Damit steigt das Potential aggressiven Verhaltens. Jeder Mensch hat ein Recht auf geschultes Personal, das mit seinen unvermeidbaren Anspannungszuständen und aggressiven Verhaltensweisen professionell umgehen kann. Gleichzeitig haben Mitarbeiter*innen ein Recht auf einen sicheren Arbeitsplatz und auf Schulung im optimalen Umgang mit Gefahrensituationen, die durch Klient*innen entstehen können. Daher wurde ein professionelles Deeskalationsmanagement nach dem Leitbild von ProDeMa® implementiert und die Mitarbeiter*innen werden regelmäßig geschult.

Das Zusammenwirken hilft:

- Mitarbeiter*innen, ihre Wahrnehmung zu sensibilisieren,

- den Einfluss ihres eigenen Handelns verstehen

- sich selbst zu reflektieren,

- um dadurch ihr Handeln immer wieder abzugleichen und sich bewusst in dem Spannungsfeld ihrer täglichen Arbeit zu bewegen.

Kinaesthetics

Bewegung ist die Grundlage für die Entwicklung von Kompetenzen zur Bewältigung eines selbstständigen Lebens. Das Bewegungs- und Handlungskonzept Kinaesthetics wird mit seinen Instrumenten und Methoden eingesetzt, um dies zu erreichen. Kinaesthetics basiert auf Erfahrungswissenschaft und bietet Instrumente und Methoden, Bewegungserfahrungen einzuordnen und zu verstehen. Dadurch wird die Fähigkeit, die eigene Bewegung im Kontakt mit anderen Menschen so einzusetzen, dass diese in ihrer eigenen Bewegungskompetenz bzw. in ihrer Selbstwirksamkeit gezielt unterstützt wird, gefördert. Auf diese Weise fördert es die Achtsamkeit für die Qualitäten und Unterschiede der Bewegung in alltäglichen Aktivitäten.

Kinaesthetics will mit Respekt vor der Selbständigkeit des Gegenübers Lern- und Entwicklungsprozesse fördern und so einen Beitrag zur Lebensqualität aller Beteiligten leisten.

Personalentwicklung

Der Rummelsberger Behindertenhilfe ist die kontinuierliche Aus-und Fortbildung der Mitarbeiter*innen wichtig. Bildungsbedarfe werden im direkten Gespräch individuell und nach fachlichen Anforderungen erhoben. Die Mitarbeiter*innen erhalten Unterstützung bei der persönlichen und beruflichen Entwicklung. Mit der Diakonische Akademie kann die Rummelsberger Diakonie viele Inhouse-Angebote machen.

Die Nutzung zeitgemäßer Technologien zum Austausch und zur Information ist ebenso selbstverständlich wie der Einsatz technischer und digitaler Hilfsmittel. Wo immer es sinnvoll ist, werden Schulung und Fortbildung digital angeboten. Eine breite Palette von Angeboten der Beratung, Begleitung und der Seelsorge steht den Mitarbeiter*innen auch bei der Bewältigung persönlicher und beruflicher Probleme zur Verfügung.

Besonderen Wert legt die Rummelsberger Behindertenhilfe auf die Qualifikation von Führungskräften und auf deren Unterstützung. Angeboten wird die Bildungsreihe „Leitung lernen“ sowie ergänzende Coaching- und Supervisionsangeboten. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die "vordere Führungsebene" gelegt. Gemeint sind Kolleg*innen in den Einrichtungen und Diensten, die direkten Kontakt zu den Klienten haben und sowohl als Fachkräfte wie auch als Führungspersönlichkeiten handeln müssen. Mit Hilfe einer, auf diese Rolle zugeschnittene, Potentialanalyse werden Eignung und den Fortbildungsbedarf vor der Übernahme der Aufgabe geklärt. Eine jährliche Führungskonferenz der "vorderen Führungsebene" bietet Raum zur Diskussion fachlicher Inhalte und Führungsthemen.

Pflege

Pflegerisches und therapeutischen Handeln unterstützt den Klienten dabei, seine Eigenständigkeit möglichst zu erhalten und aufzubauen. Die Förderung der Individualentwicklung und somit auch der subjektiven Lebensqualität stehen im Vordergrund. Das Erleben von Selbstwirksamkeit und die Entwicklung von Kompetenzen wird zur Unterstützung der individuellen Gesundheitsentwicklung ermöglicht.

Im ganzheitlichen Ansatz der aktivierenden Pflege werden Körper, Seele, Geist und soziales Umfeld als ein zusammenhängendes Balancemodell gesehen, in welcher die Klient*innen angepasst unterstützt werden. So werden auch die geforderten Maßstäbe des Sozialgesetzbuches (SGB) XI erfüllt.

Der erforderliche Rahmen wird durch die interne Organisationsentwicklung erstellt und weiterentwickelt. Zur Sicherstellung der Qualität dienen Pflegestandards, welche kontinuierlich weiterentwickelt werden. Die Einbindung von Expertenstandards dient ebenso diesem Aspekt. Fachgruppen, wie der Qualitätszirkel Pflege sind damit beschäftigt, überregional das Qualitätsniveau festzulegen und zu sichern. Die Planung und die Dokumentation sind kompetenzorientiert ausgerichtet und sichern die interne Kommunikation und dienen der erforderlichen Nachweispflicht. Die Fachlichkeit wird durch Maßnahmen zur Qualifizierung gesichert. Neben den erforderlichen Pflichtschulungen werden spezifische Fortbildungen ermöglicht.

Körperliche Gesundheit hat viel mit der eigenen Bewegungskompetenz zu tun. Funktionen des Körpers werden durch Bewegung verbessert. Dies trifft sowohl für den Klient*innen als auch für die Mitarbeiter*innen zu. Aus diesem Grund wird der Förderung der Bewegungskompetenz ein hoher Stellenwert eingeräumt. Die Mitarbeiter*innen werden in dem Bewegungs- und Handlungskonzept Kinaesthetics geschult. Dies ist eine Erfahrungswissenschaft, und sie bietet Instrumente und Methoden, Bewegungserfahrungen einzuordnen und zu verstehen. Dadurch wird die Fähigkeit, die eigene Bewegung im Kontakt mit anderen Menschen so einzusetzen, dass diese in ihrer eigenen Bewegungskompetenz bzw. in ihrer Selbstwirksamkeit gezielt unterstützt wird, gefördert. Auf diese Weise fördert es die Achtsamkeit für die Qualitäten und Unterschiede der Bewegung in alltäglichen Aktivitäten. Kinaesthetics will mit Respekt vor der Selbständigkeit des Gegenübers Lern- und Entwicklungsprozesse fördern und so einen Beitrag zur Lebensqualität aller Beteiligten leisten.

Pflege und Therapie werden als dialogische Prozesse mit den Klient*innen gesehen. Eine ständige Abstimmung auf Grundlage aktueller Fachlichkeit und der erforderlichen Bedarfe, ist somit gewünscht. Mit diesem Handlungsansatz wird Teilhabe im Alltag gefördert.

Salutogenese (Wissenschaft von der Entstehung von Gesundheit)

In der Salutogenese steckt als ressourcenorientierter Ansatz die zentrale Frage, was dazu beiträgt, einen Menschen gesünder zu machen, beziehungsweise ihn gesund zu erhalten. Gesundheit und Krankheit sind dabei keine sich ausschließenden Zustände, sondern Pole eines Gesundheits-Krankheits-Kontinuums. Gesundheit ist mehr, als nur die Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit bedeutet Wohlgefühl, Selbstverwirklichung, Sinnfindung, soziale Einbindung, Herausforderungen zu bestehen, adäquat mit Stress umzugehen, aber auch Krisen und Veränderungen zu bewältigen. Eine besonders wichtige Aufgabe ist dabei, die Gesundheit zu stärken und Krankheit zu vermeiden. Als zentrales Element steht das Kohärenzgefühl (Zugehörigkeitsgefühl). Je ausgeprägter dieses erlebt wird, umso besser gelingt es dem Menschen, gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Das Kohärenzgefühl setzt sich aus drei Komponenten zusammen:

Verstehbarkeit beschreibt ein Erleben, das die Welt als geordnet, strukturiert, konsistent und nicht als chaotisch, willkürlich und unerklärlich wahrnimmt.

Handhabbarkeit beschreibt ein Erleben, das davon ausgeht, dass man über eigene Fähigkeiten verfügt oder Zugriff auf fremde Ressourcen hat, um den Anforderungen, die das Leben stellt, gewachsen zu sein.

Sinnhaftigkeit erfasst, in welchem Maße man das Leben als sinnvoll empfindet.

Nach der Lehre der Salutogenese ist die Sinnhaftigkeit die bedeutendste Dimension, um eine Zugehörigkeit zur Gesellschaft zu erleben. Ziel des Handelns ist, die Identität des Einzelnen durch Sinnsuche und individuelle Sinngebung zu stabilisieren. Deshalb werden Rahmenbedingungen geschaffen, die Erfahrungen der Sinnhaftigkeit ermöglichen. Die Mitarbeiter*innen fördern soziale Wertschätzung, die Teilnahme an Entscheidungsprozessen und damit auch die Entwicklung eines starken Kohärenzerlebens. Sie erfassen die Kompetenzen und die Möglichkeiten, die die Klient*innen haben und respektieren und nutzen sie.

UK (Unterstützte Kommunikation)

Kommunikation gehört zu den Grundbedürfnissen der Menschen. Kommunikation ist notwendig, damit der Mensch selbstbestimmt und möglichst aktiv

am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Unterstützte Kommunikation hat zum Ziel, alle Menschen in ihrer Individualität wahr und ernst zu nehmen. Deswegen ist es wichtig, jeden zu befähigen, sich möglichst eigenständig zu mitteilen. Um dies zu ermöglichen, fördern die Mitarbeiter*innen die Klient*innen in der Kommunikationsentwicklung. Sie versorgen sie mit Mitteln der unterstützten Kommunikation und begleiten die Bezugspersonen bei der Nutzung der veränderten Kommunikationsformen zu. UK soll möglichst in allen Lebensbereichen zum Tragen kommen.

Schwerpunkte der Arbeit sind dabei:

- Einsatz von Gegenständen, Bildern und Symbolen

- Einsatz von verschiedenen technischen Hilfsmitteln wie sprechende Taster, Talker und iPads usw.

- Einsatz von Gebärden

- Anwendung des PECS (Picture Exchange Communication System)

- Vorgehen nach dem Konzept der funktionierenden Kommunikation nach Ludo Vande Kerckhove

UN-Behindertenrechtskonvention

Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert in Art. 4 die Forschung und Entwicklung (von) „neue(n) Technologien, die für Menschen mit Behinderungen geeignet sind, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien, Mobilitätshilfen, Geräten und unterstützenden Technologien“ um gleichberechtigte Teilhabe einerseits mithilfe solcher Technologien zu unterstützen und andererseits den Zugang zu den sozialen Medien und zu den Möglichkeiten digitaler Kommunikation zu gewährleisten. Die Rummelsberger Behindertenhilfe hält dazu die strukturellen und technischen Voraussetzungen vor und nutzt sowohl technische Hilfsmittel wie auch Informations- und Kommunikationstechnologien. Mit den Anwendungen der RuDi-Familie (z.B. RuDiChat) werden zeitgemäße und sichere Instrumente zum Austausch und zur selbstbestimmten Teilhabe zur Verfügung gestellt.

UN-Kinderechtskonvention

In der Begleitung von Kindern und Jugendlichen sehen wir deren besondere Schutzwürdigkeit und die besonderen Bedürfnisse nach individueller Förderung und Unterstützung. Sie werden je nach Lebensalter immer mehr in die Förder-/Teilhabeplanung einbezogen, um zu einer größtmöglichen Selbständigkeit und Selbstbestimmung zu gelangen und um sich aktiv und sicher am Leben in der Gesellschaft beteiligen zu können. Hierbei ist der regelmäßige Einbezug der Eltern oder der gesetzlichen Vertreter von entscheidender Wichtigkeit.

Neben den Rechten auf Beteiligung, Gesundheit, angemessenem Lebensstandard und Bildung unterstützet die Rummelsberger Diakonie das Recht der Kinder und Jugendlichen auf angemessene Ruhe, Freizeit, Spiel und Erholung. Unterstützt werden Kinder und Jugendliche dabei, Freude und Spaß, die Umwelt als handhabbar und einen Wechsel von Arbeit und Muße zu erleben. Gefördert wird insbesondere die Inklusion, indem dabei unterstützt wird, Kontakte im Sozialraum aktiv aufzubauen.