Fachakademie für Heilpädagogik Rummelsberg

Herzlich Willkommen

Vielfalt im Verstehen, Denken und Handeln, das Erweitern fachlicher Kompetenz, die eigene Persönlichkeit weiterentwickeln, sowie das Gestalten einer Haltung im heilpädagogischen Sinn sind grundlegende Elemente unserer Ausbildung.

Kontakt

Fachakademie für Heilpädagogik Rummelsberg

Rummelsberg 74

90592 Schwarzenbruck

Deutschland

Das Schulsekretariat ist von Montag bis Mittwoch besetzt. Bitte hinterlassen Sie ansonsten eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter oder schreiben Sie eine E-Mail. Wir kontaktieren Sie schnellstmöglich.

Für dringende Fragen außerhalb der Verwaltungszeiten ist die Schulleitung Frau Ferstl unter der Nummer 0151-11 77 38 67 erreichbar.

Bewerbung

Bewerbungen sind das ganze Jahr über möglich.

Bitte bewerbe dich online über unser Onlineformular.

Kosten

Transparenz und Offenheit sind uns wichtig. Damit du genau planen kannst, welche Kosten auf dich zukommen, erhältst du hier einen Überblick über unsere Gebühren:

- Schulgeld: 165 Euro pro Monat (es werden 12 Monate pro Ausbildungsjahr in Rechnung gestellt)

- Weitere Kosten wie Aufnahmegebühr, Prüfungsgebühren und Lern-und Medienaufwand entfallen

Finanzierungsmöglichkeiten

- Meister Bonus bei erfolgreich abgeschlossener Ausbildung.

Der Meister Bonus in Bayern beträgt (seit 1.1.2023) 3.000 Euro.

Diese Summe deckt fast die Hälfte des anfallenden Schulgeldes ab. - Meister-BAföG:

Studierende der Fachakademien können in der Regel einen Zuschuss nach dem AFBG ("Meister-BAföG") bei den kommunalen Ämtern für Ausbildungsförderung beantragen. - Steuerlich absetzbar sind

das monatliche Schulgeld, die Fahrtkosten zur Schule/ Praxisbegleitung/ Einzel- und Gruppenförderung, weitere Aufwendungen (Literatur, PC u.ä.), Verpflegungsmehraufwendungen während der Schulwoche.

Team

Schulleitung Stefanie Ferstl

Ausbildung: Erzieherin; Heilpädagogin staatl. anerkannt; B.A. Soziale Arbeit, Heilpädagogische Spieltherapie / personenzentrierte Psychotherapie für Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen

Dozentin für: Heilpädagogische Spielbegleitung/Spieltherapie, Arbeit mit Eltern und Familien, Fachpraxis

- Telefon: 09128 50 37 71

- Mobil: 0175 11 77 38 67

- E-Mail: Ferstl.Stefanie@rummelsberger.net

Stellvertretende Schulleitung Thorsten Franke

Leitung Fachpraxis und Koordination Heilpädagogische Ambulanz

Ausbildung: Erzieher, Diakon, Heilpädagoge staatlich anerkannt, Heilpädagoge B.A.,

Sozialwirt (bfz-FH), Marte Meo Beratung, Lerncoach

Dozent für: Arbeit mit Gruppen, Sozialmanagement, Fallarbeit, Gender, Gesprächsführung, Berufskunde, Religionspädagogik, Religionspädagogisches Kolleg, Fachpraxis

- Telefon: 09128 50 37 76

- E-Mail: Franke.Thorsten@rummelsberger.net

Verwaltung Christian Weingärtner

Verwaltungsangestellter Fachakademie für Heilpädagogik

Rummelsberg 74

90592 Schwarzenbruck

- Telefon: 09128 50 37 70

- E-Mail: weingaertner.christian@rummelsberger.net

Birgit Cornelius

Heilpädagogin - Dozentin für HPH, HPE

- Telefon: 09128 50 37 70

- Mobil: 0172 27 07 842

- E-Mail: cornelius.birgit@rummelsberger.net

Claudia Gander

Ausbildung: Erzieherin, Heilpädagogin staatl. anerkannt, Heilpädagogin, B.A., Case Management (DGCC), systemische Körpertherapie (GST) - Dozentin für: Körperarbeit, HPH

- Telefon: 09128 50 37 74

- E-Mail: gander.claudia@rummelsberger.net

Sönke Jädicke

Ausbildung: Erzieher, Heilpädagoge, Zirkuspädagoge (BAG), Gaukler

Dozent für: HPE, Gesprächsführung, Psychomotorik, Berufskunde, Fachpraxis

- Telefon: 09128 50 37 76

- E-Mail: jaedicke.soenke@rummelsberger.net

Kevin Kellermann

Fachpraxis

Nina Kißkalt

Ausbildung: Gesundhheits- und Krankenpflegerin, Medizinpädagogin

Dozentin für: Medizin

Christina Mauser-Schüll

Heilpädagogin - Dozentin für Fachpraxis, Sensorische Integration (SI)

- Telefon: 09128503774

- E-Mail: mauser-schuell.christina@rummelsberger.net

Marc Mitzel

Dozent für Recht - Rechtsanwalt in Feucht

- Telefon: 09128503770

- E-Mail: mitzel.marc@rummelsberger.net

Evelyn Papperitz

Ausbildung: Heilpädagogin staatl. anerkannt, Psychomotorikerin nach Aucouturier, Dance-Alive-Specialist (Heiltanzpädagogin)

Dozentin für: Psychomotorik, Sensorische Integration, Fachpraxis

- Telefon: +499128503775

- E-Mail: Papperitz.Evelyn@rummelsberger.net

Irina Pendorf

Ausbildung: Erzieherin, Magisterpädagogin, systemische Pädagogin und Beraterin, Abschluss in Familientherapie

Dozentin für: Heilpädagogik, Soziologie

- E-Mail: Pendorf.Irina@rummelsberger.net

Andrea Reif

Ausbildung: Heilerziehungspflegerin, Heilpädagogin B.A. Dozentin für: TLS, Psychomotorik, Diagnostik, Gesprächsführung, Kreatives Gestalten, Fachpraxis

- Telefon: +499128503776

- E-Mail: Reif.Andrea@rummelsberger.net

Christa Schäfer

Ausbildung: Diplom-Psychologin, Systemische Beraterin (dgsf), ProDeMa®-Deeskalationstrainerin, Weiterbildung in „Personzentrierte Spieltherapie“ und „Der Körper in Beratung und Therapie“ bei Erika Lützner-Lay, Grund- und Aufbaukurs

Dozentin für: Psychologie

- Telefon: 09128503775

- E-Mail: Schaefer.Christa@rummelsberger.net

Anne Schießel

Fachpraxis

Barbara Würsching

staatlich anerkannte Ergotherapeutin und Heilpädagogin - Dozentin für Musik

- Telefon: 09128-503774

- E-Mail: wuersching.barbara@rummelsberger.net

Fächer

Arbeit mit Gruppen

„Mit einer Hand lässt sich kein Knoten knüpfen.“

(Sprichwort aus der Mongolei)

Soziale Arbeit und pädagogischer Alltag vollzieht sich meinst in Gruppen (Wohngruppe, Klasse, Kleingruppen, Teams etc.). Hier finden psycho-dynamische Prozesse statt: Rollenbildung, Untergruppen, Konflikte, Mobbing, aber auch positive Zugehörigkeit, Vertrauen, Produktivität usw.. Anhand praktischer Erfahrungen der Studierenden aus dem Gruppen- und Teamalltag werden Theorien erschlossen und Möglichkeiten zur Gruppen-/ Teamprozess-Steuerung erarbeitet. Studierende vertiefen ihre Fachkompetenz, indem die vermittelten Inhalte mit der Praxis abgeglichen werden und erlangen somit zunehmend Handlungskompetenz für das Führen und Leiten von Gruppen und Teams.

Im Rahmen der fachpraktischen Ausbildung findet eine noch deutlichere Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis im Rahmen einer heilpädagogischen Gruppenbegleitung statt. Partizipation und Teilhabe der Menschen, Weiterentwicklung der Gruppe und Konfliktlösung sind wesentliche Elemente. „Arbeit mit Gruppen“ qualifiziert vor allem für eine professionelle und heilpädagogisch orientierte Gruppenarbeit/ -pädagogik und vor allem für das Leiten von Teams.

Inhalte:

- Gruppentheorien, Rollen, Außenseiterproblematik

- Gruppen-/Teamphasen • Konflikte und Konfliktlösung, TZI

- Gewalt (gegen Bewohnerinnen/-er, Mitarbeiterinnen/-er)

- Gruppen führen und leiten

- Gruppen- und Teamanalyse, Entwicklungsplanung für Gruppen

- SIVUS Konzept in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung

Literatur:

Gellert, M.; Nowak, K. (42010): Teamarbeit, Teamentwicklung, Teamberatung. Ein Praxisbuch für die Arbeit in und mit Teams. Meezen: Limmer

Langmaack, B.; Braune-Krickau, M. (72010): Wie die Gruppe laufen lernt. Weinheim: Beltz

Stahl, E. (³2012): Dynamik in Gruppen. Weinheim: Beltz

Fallarbeit

"Die Landschaft hat ihre eigene, besondere Seele, wie ein Mensch, dem Du gegenüber lebst." (Christian Morgenstern)

Der Regelkreis der HpE nach KÖHN ermöglicht es einen so genannten „Fall“ zu strukturieren und dadurch ein Verstehen der Lebenssituation der Person zu erlangen. Nicht der Mensch ist der "Fall", sondern die Situation, in der er sich befindet. Das bedeutet für die Fallarbeit in der Heilpädagogik den Menschen in seiner Ganzheit zu erfassen, mit seiner Biographie, seinem Umfeld und seinen Emotionen kennen und verstehen lernen.

Anhand praktischer Erfahrungen in der Fallarbeit, u.a. aus dem Arbeitsalltag der Studierenden, werden Theorien erschlossen und mit ausgewählten Methoden und Techniken, Möglichkeiten zur Prozessbegleitung und -Steuerung erarbeitet und entwickelt.

Inhalte:

- Der Regelkries der heilpädagogischen Erziehungshilfe und Entwicklungsförderung (HpE) nach KÖHN,

- Anamnese,

- Erfassung der Lebenssituation und -Qualität u.a. nach dem Bio-psycho-sozialen Modell und der ICF,

- Vermutungsdiagnose/ hypothetische Diagnose

- Auswahl sozialer diagnostischer Verfahren,

- Zielformulierung,

- Heilpädagogische Leitziele und -Prinzipien

Literatur:

Köhn, W. (42008): Heilpädagogische Erziehungshilfe und Entwicklungsförderung (HpE). Ein Handlungskonzept; Heidelberg: Winter-Verlag

Pantucek, P. (32009): Soziale Diagnostik. Verfahren für die Praxis Sozialer Arbeit. Wien, Köln, Weimar: Böhlauverlag

Braun, A. / Graßhoff, G. / Schweppe, C. (2011): Sozialpädagogische Fallarbeit; München: Ernst Reinhardt-Verlag

Gebärdensprache

Deutsche Gebärdensprache (DGS)

Für interessierte Kolleg*innen biete ich die in Deutschland erst seit 2002 als volle Sprache anerkannte DGS als Wahlpflichtfach über 4 Jahre an. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die DGS als eine sich im räumlich-visuellen Bereich ereignende Sprache fördert und bereichert die Kommunikationsmöglichkeiten hörender Menschen und stellt für gehörlose Menschen eine unbedingt notwendige Kommunikationsform dar. Im Unterricht werden grundlegende Kenntnisse des DGS-Wortschatzes, ihrer speziellen Grammatik, freie Kommunikation und Übersetzung vermittelt.

Gesprächsführung

„Ins Gespräch eintreten, dem Fragenden antworten, der Anrede standhalten, das heißt immer auch, sich selbst verändern zu lassen.“ (C. G. Jung)

Heilpädagog*innen führen unterschiedlichste Gespräche (Eltern-, Team-, Konfliktgespräche etc.) und beraten Menschen. Grundlage jeder Gesprächsführung ist – neben dem Fachwissen über Kommunikation – die kommunikative und beraterische Kompetenz des Einzelnen. Heilpädagogen*innen gestalten Gespräche in einem kooperativen Prozess. Sie akzeptieren Widerstand und Ablehnung als sinnvolle Ausdrucksform und sind in der Lage, dialogisch-professionell damit umzugehen. Sie aktivieren Ressourcen und setzen sich kontinuierlich mit der Wirksamkeit des eigenen Handelns und der eigenen Persönlichkeit auseinander.

So werden neben Modellen der Kommunikation, Gesprächsführung und Beratung auch Situationen aus der Praxis analysiert und reflektiert. Anhand von Rollenspielen und Videotraining wird die eigenen Handlungskompetenz erweitert.

Inhalte:

- • Modelle der Kommunikation

- • Beratungsansätze

- • Personzentrierte Gesprächsführung

- • Transaktionsanalyse

- • Lösungsorientierte Gesprächsführung

- • Themenzentrierte Interaktion

- • Konfliktösung/-beratung

- • Kollegiale Beratung

Literatur:

Berg I. K. (102015): Familien-Zusammenhalt(en). Dortmund: modernes lernen Borgmann

Schopp, J. (42016): Eltern stärken. Die Dialogische Haltung in Seminar und Beratung. Leverkusen: Budrich

Schulz von Thun, F. (2014): Miteinander Reden 1-4.Reinbeck: Rowohlt Verlag

Weinberger, (142013): Klientenzentrierte Gesprächsführung. Lern- und Praxisanleitung für psychosoziale Berufe. Weinheim: Beltz Juventa

Heilpädagogik

„Kinder müssen nicht zu Menschen werden, sie sind schon Menschen!“ (Janusz Korczak)

„Man erzieht vielmehr durch das, was man ist als durch das, was man tut.“ (Paul Moor)

Beschreibung des Faches anhand der Unterrichtsinhalte

Ein Gefühl für das eigene heilpädagogische Sein und Tun zu entwickeln und dieses mit fachlichen Hintergründen begründen zu können ist das übergreifende Ziel der Ausbildung und damit auch des Faches Heilpädagogik.

Das Fach Heilpädagogik bildet die Grundlage für die Handlungsansätze der Heilpädagogik. Das eklektische und interdisziplinäre Wesen der Heilpädagogik findet sich in der Vielfalt der vermittelten Theorien wieder. Diese werden aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen herangezogen und auf die verschiedenen Arbeitsfelder von Heilpädagogen/Heilpädagoginnen heruntergebrochen. Aktuelle Themen finden sich neben altbewährten Themen und Theorien.

Im Unterricht findet eine kritische Auseinandersetzung mit den vermittelten Inhalten statt. Die Studierenden reflektieren die vermittelten Inhalte anhand ihrer beruflichen Erfahrungen.

Die Studierenden befassen sich mit der Geschichte und dem Begriff der Heilpädagogik. Zielformulierungen und die Ausarbeitung von dazugehörigen Handlungskonzepten werden –basierend auf den Methoden wie beispielsweise dem Regelkreis nach Köhn, der „U-Theorie“ oder dem bio-psycho-sozialen Modell aus der ICF- geübt. Die dialogische Beziehungsgestaltung von Martin Buber ist grundlegender Ausbildungsinhalt und bildet u.a. eine Grundlage für die Umsetzung einer Auswahl von Leitpostulaten der Heilpädagogik. Im berufskundlichen Teil werden die Leitpostulate diskutiert und aktuelle Diskurse dazu analysiert. Die Theorien von Erikson und Mead (Identitätsentwicklung) liefern ebenso wie Bourdieu (Habitus) oder Antonovsky (Salutogenese) Grundlagen um die individuelle Sichtweise der Heilpädagogik umsetzen zu können. Erweitert werden die dadurch entstehenden Fähigkeiten und Fertigkeiten durch die Auseinandersetzung mit der Resilienzforschung und den Impulsen einer wachen Anthropologie. Diese finden eine weitere Verfeinerung bei den Themen „Verhalten-Handeln-Gefühle, Verhaltensstörungen und Verwahrlosung“. Die Systemische Heilpädagogik (Speck, Bronfenbrenner, Luhmann und Konstruktivismus) verbindet alle Theorien und Themen. Dazu ist unerlässlich Paul Moor, der die Grundlage der Heilpädagogik über den äußeren und inneren Halt gefasst hat.

Die Diagnose ADHS wird von vielen Seiten beleuchtet: systemische Betrachtung, Moors und Hüthers Sicht sowie eine pharmazeutische Sicht versuchen einen umsichtigen Blick auf dieses umstrittenen Thema zu erreichen.

Die „Grundformen der Angst“ nach Riemann bekommen Platz im Unterricht, wie auch die sogenannte „geistige Behinderung“ in den Aspekten Empowerment, Leiblichkeit und Phänomenologie. In diesem Zusammenhang werden auch die Bereiche der Autismusspektrumsstörung sowie die Körperbehinderung betrachtet.

Die ICF und UNBRK, UN-KRK wie auch die Menschenrechte werden bei vielen Themen immer wieder beleuchtet und in ihrer Grundlegung für die heilpädagogische Arbeit diskutiert.

Die „Emotionale Intelligenz“ wird bei Lernen-Lernstörung-Lernbehinderung- Lernbiographie und dem „pädagogischen Lernbegriff“ einbezogen, ergänzt durch Ciompis „Affektlogik“. Rogers „Selbstkonzept“, Adlers „Individualpsychologie“, Bollnows „Pädagogische Atmosphäre“ und Zirfas „Pädagogischer Takt“ sind ebenso wichtige Theorien und Ansätze für die heilpädagogische Haltung und Handeln. Es findet eine begriffliche Annäherung zu Sexualität-Missbrauch-Misshandlung, Aggression und Gewalt/ Prävention statt, um eine eigene Position einnehmen zu können. Habermas liefert die Grundlagen für Diskurse und Diskussionen aktueller Themen und Herausforderungen in der Heilpädagogik. Adlers Individualpsychologie passt mit seiner ganzheitlichen Betrachtung des Menschen zur Heilpädagogik. Korczaks pädagogische Gedanken zu den Rechten des Kindes zeigt schließlich die Wichtigkeit der eigenen Biografie auf und schafft den Rahmen für die Betrachtung der eigenen beruflichen und persönlichen Bildungsprozesse (Biographizität).

All diese Inhalte dienen letztlich dem Studierenden zur Entwicklung der eigenen heilpädagogischen Haltung und Position.

Literatur – eine Auswahl:

- Köhn, Wolfgang: Heilpädagogische Erziehungshilfe und Entwicklungsförderung (HpE), Memmingen 2008 (4.Auflage).

- Antonovsky, Aaron; Salutogenese, Tübingen 1997 (Deutsche Herausgabe von Alexa Franke).

- Beiner, Friedhelm: Was Kindern zusteht. Janusz Korczaks Pädagogik der Achtung, München 2008.

- Bollnow, Otto Friedrich: Pädagogische Atmosphäre. Essen 2001.

- Buber, Martin: Ich und Du. Gütersloh 2010.

- Ciompi, Luc: Affektlogik. Stuttgart 1998.

- Flammer, August; Entwicklungstheorien, Bern 2009 (4. vollständig überarbeitete Auflage).

- Fröhlich-Gildhoff, Klaus/Rönnau-Böse Maike; Resilienz, München 2011 (2.Auflage).

- Greving Heinrich/Ondracek Petr; Spezielle Heilpädagogik, Stuttgart 2009.

- Gödde, Günter/Zirfas, Jörg; Takt und Taktlosigkeit, Bielefeld 2012.

- Göhlich, Michael/Zirfas, Jörg; Lernen – Ein pädagogischer Grundbegriff, Stuttgart 2007.

- Krenz, Armin; Kinderseelen verstehen – Verhaltensauffälligkeiten und ihre Hintergründe, München 2012 (2. Auflage).

- Miebach, Bernhard; Soziologische Handlungstheorie, Wiesbaden 2014.

- Moor, Paul: Heilpädagogik –ein Lehrbuch. Bern/Stuttgart/Wien 1993.

- Speck, Otto; System Heilpädagogik - Eine ökologisch reflexive Grundlegung, München 2008.

- Speck, Otto; Menschen mit geistiger Behinderung. München 2012.

- von Schlippe, Arist; Familientherapie im Überblick, Paderborn 1993.

Heilpädagogische Diagnostik

„Was ist Sinn? Sinn ist der Weg zu einem persönlich als wertvoll empfundenen Leben. Alles, was mein Leben wertvoll macht, ist sinnvoll. Die Sinnfrage ist der Versuch, sich und sein Leben in einem Zusammenhang zu sehen.“ (Alfried Längle)

Prozessorientierte heilpädagogische Diagnostik hat die Aufgabe den Menschen in seiner Gesamtheit zu erkennen und zu verstehen. Auf der Basis einer personzentierten Haltung und des Dialoges versuchen Heilpädagogen*innen den Menschen in seiner Lebenswirklichkeit wahrzunehmen und die daraus entstehenden Entwicklungsaufgaben zu beschreiben. Somit ergründet die heilpädagogische Diagnostik Ursachen und Bedeutungszusammenhänge für gegebene Lebenssituationen und Wirklichkeiten des Menschen. Mit Hilfe von verstehenden, biografischen und entwicklungsorientierten Untersuchungsverfahren versuchen Heilpädagogen*innen Antworten zu finden. Die Überzeugung der Selbstaktualisierungstendenz des Menschen und die damit verbundenen individuellen Lebenswege sind Grundhaltung der heilpädagogischen Begleitung, mit dem Wirken sich selbst und den anderen zu erkennen.

Inhalte:

- Heilpädagogische Diagnostik als Prozess

- Anamnese und Anamnesegespräche mit den Bezugspersonen (Eltern, Familienangehörigen, Pädagogen,)

- Verhaltens- und Spielbeobachtung

- Interaktionsbeobachtung

- Entwicklungsdiagnostik mit spezifischen Testverfahren (u.a. DES; Münchner Funktionelle, Wiener Entwicklungsdiagnostik, ET 0;6 bis 6)

- Diagnostik der Wahrnehmung Störungen (FEW 2)

- Verstehens orientierte Diagnostik

- Familiendiagnostik

- Biographische Diagnostik

- Test- und Testdiagnostik

Literatur:

Bundschuh, K. (2010): Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik. Stuttgart: UTB

Cierpka, M. (2008): Handbuch der Familiendiagnostik. Heidelberg: Springer

Klann, N.; Hahlweg, K.; Heinrichs, N. (2003): Diagnostische Verfahren für die Beratung. Materialien zur Diagnostik und Therapie in Ehe-, Familien- und Lebensberatung. Göttingen: Hogrefe

Längle, A. (2014): Lehrbuch zur Existenzanalyse. Grundlagen. Wien: facultas.wuv

Petermann, (2006): Diagnostik sonderpädagogischen Förderbedarfs. Tests und Trends. Göttingen: Hogrefe

Reichenbach, C.; Thieman, H. (2013): Lehrbuch diagnostischer Grundlagen der Heil- und Sonderpädagogik. Dortmund: modernes Lernen

Heilpädagogisches Handeln

"Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun." (J:W:v. Goethe)

Heilpädagogisches Handeln ist ausgerichtet auf die Unterstützung, Begleitung, Assistenz, Beratung, Bildung, Erziehung und Förderung von Menschen unter erschwerenden Lebenssituationen sowie der Beratung und Unterstützung von Angehörigen und dem Sozialraum.

Das Ziel heilpädagogischen Handelns ist es in einem dialogischen Lernprozess die Entfaltung, Entwicklung und den Erhalt von Fähigkeiten zu ermöglichen. Handlungsansätze aus der Heilpädagogik und den Nachbardisziplinen werden hierfür planvoll und zielgerichtet eingesetzt.

Die Studierenden erlangen Wissens- und Anwendungskompetenzen u. a. in den Handlungsansätzen wie

- ICF

- Biographiearbeit,

- Rehistorisierung,

- Case Management,

- Teilhabeplanung

- Validation

und üben den Transfer in die entsprechenden Tätigkeitsfelder der Heilpädagogik. Unter der Maxime der heilpädagogischen Beziehungsgestaltung relativieren sich hier die Ausrichtung von Handlungsformen auf Funktionalität und Technokratisierung.

Heilpädagogische Erziehungshilfe und Entwicklungsförderung (HpE)

Heilpädagogischen Erziehungshilfe und Entwicklungsförderung (HpE) umfasst

"das Ganze aller heilpädagogischen Hilfen für Menschen, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung nicht die Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung erreichen, die ihnen optimal möglich wäre." (Köhn, 2008: 14)

Die Basis der HpE beruht auf pädagogischen, weltanschaulichen und beziehungsgestaltenden Grundannahmen, wie sie in der Heilpädagogik verankert sind. Aufbauend darauf bildet eine konzeptionelle Einheit von Verstehen und Handeln auf ethisch-antropologischer Grundlage. Ihr methodisches Herzstück bildet die Trias der Kernelemente "Befunderhebung", "Begleitung", und "Beratung". Um diese drei zentralen Handlungseinheiten professioneller heilpädagogischer Praxis gruppieren sich zahlreiche Einzelelemente heilpädagogischen Handelns, die alle ihren systematischen Beitrag zum Gelingen einer HpE liefern (von Aktenführung, Anamnese, Gesprächsführung, Begleitung in Spiel und Übung; Elternarbeit bis Abschlussbericht, Gutachten und Nachbetreuung.)

Das Konzept der HpE, als Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis

Vermittelt werden Konzepte und deren Anwendung in der Heilpädagogischen Praxis.

- Grundphänomene personaler Existenz

- Inklusion / Index zur Inklusion

- Sozialraumorientierung / Lebensweltorientierung

- Konzepte aus der Care-Ethik

Verwendete Literatur:

- Conradi, Elisabeth (2001): Take Care. Grundlagen einer Ethik der Achtsamkeit: Frankfurt am Main: Campus-Verlag

- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (Hrsg.)(5 2017): Index für Inklusion in Kindertageseinrichtungen. Gemeinsam leben, spielen, lernen. Frankfurt am Main: Zarbock gmbh

- Gröschke, Dieter (21997): Praxiskonzepte der Heilpädagogik: München, Basel: Ernst-Reinhard-Verlag:

- Köhn, Wolfgang (52016): Heilpädagogische Erziehungshilfe und Entwicklungsförderung (HpE). Ein Handlungskonzept: Heidelberg: Universitätsverlag Winter: 2001

- Krenz, Armin / Klein, Ferdinand (2012): Bildung durch Bindung. Frühpädagogik: inklusiv und beziehungsorienteiert. Frühe Bildung und Erziehung: Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht

Kreatives Gestalten

„Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen.“ (Johann Wolfgang von Goethe)

Die kreative, gestalterische Begleitung ermöglicht dem Menschen mit sich selbst und seiner Umwelt in Kontakt zu treten und schafft Entwicklungsräume in herausfordernden Lebenslagen. Im kreativen Prozess steht der Mensch mit seinen Grundbedürfnissen, Sehnsüchten und dem emotionalen Erleben im Zentrum. Auf der Basis einer vertrauensvollen heilpädagogischen Begegnung werden innere Prozesse durch Materialien und Medien der Bildenden Kunst sichtbar gemacht. Gestaltung, eigenes Erleben, Fühlen und persönliche Lebensmotive werden miteinander verbunden. Der Gestaltungsprozess selbst, sowie das entstandene Werk sind Entwicklungsraum für Veränderungsprozesse. Denkweisen und Handlungen werden neu betrachtet, Ressourcen deutlich und aktiviert. Im „Kreativen Sein“ begegnen sich zwei in „geteilter Aufmerksamkeit“. Dies erfordert von Heilpädagogen*innen neben entsprechender Fach- und Methodenkompetenz vor allem die Bereitschaft zum eigenen Tun, zur Selbsterfahrung und zur Selbstreflexion.

Inhalte:

- Kunstpädagogik und Kunsttherapie in heilpädagogischen Handlungsfeldern • Kreativität und Ausdrucksform

- ästhetische Prozesse in der Begleitung

- die „geteilte Aufmerksamkeit“ im kreativen Prozess

- sinnliche Wahrnehmung - das künstlerische Tun und die zwölf Sinne

- Werkstatt und geschützter Gestaltungsraum

- das Ich im Bild

- kunstpädagogische und künstlerische Ansätze im kreativen Prozess

Literatur:

Bailly, M. G. (2010): Sinnspiel Kunst I. Ermutigungen auf dem Weg zum Ursprung unserer kreativen Kräfte. Nürtingen: Kunst und Kunsttherapie

Gaiss, S. (2015): Kunstpädagogik und Kunsttherapie. Entwicklungsförderung zwischen Kindheit und Jugend anhand sinnlicher Wahrnehmung und ästhetisch-bildnerischer ... zur Interdisziplinären Bildungsdidaktik). München: Herbert Utz

Jeanmaire, A. (2009): Der kreative Funke. Handbuch für Kreativität und Lebenskunst. Witten: ars momentum

Leutkart, C.; Wieland, E.; Wirtensohn-Baader, I. (2010): Kunsttherapie - aus der Praxis für die Praxis. Materialien, Methoden, Übungsverläufe. Dortmund: modernes lernen

Schuster, M.; Ameln-Haffke, H. (2013): Selbsterfahrung durch Malen und Gestalten. Die therapeutische Kraft der Kunst nutzen. Göttingen: Hogrefe

Vopel, K. W. (2010): Kunsttherapie für die Gruppe. Spiele und Experimente. Saltzhausen: ikopress

Vopel, K. W. (2014): Kunsttherapie für Kinder. 110 Ideen zum Zeichnen und Malen. Salzhausen: iskopress

Medizin

Leben ist Risiko – und letztendlich bleibt uns gar nichts anderes übrig, wenn wir lebendig bleiben wollen, als in dieses Risiko einzuwilligen, immer wieder, im Rahmen unserer Möglichkeiten, uns auf das Leben einzulassen und auf das Schicksal zu vertrauen.“ (Verena Kast)

Die Aneignung von psychiatrisch-neurologischem Grundlagenwissen, das Kennenlernen und kritische Verständnis der einschlägigen Diagnosesysteme, sowie der Wissenserwerb über neurologisch-psychiatrische Störungen im Erwachsenenalter und deren psychiatrisch-psychologische Behandlung stehen im Zentrum des Kompetenzerwerbs, so dass eine Verbindung mit den eigenen beruflichen Erfahrungen erarbeitet werden und diese für das eigene professionelle Handeln effektiv genutzt werden kann. Darüber hinaus werden schwerpunktmäßig Grundlagen der Arzneimittekunde und psychopharmakologische Kenntnisse vermittelt.

Inhalte:

- Grundhaltung im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen

- Geschichte der europäischen Psychiatrie, allgemeine Psychopathologie

- zentrales und peripheres Nervensystem, Schlaf- und Schlafstörungen

- Multiple Sklerose, Epilepsie

- Depression, Manie und Schizophrenie im Erwachsenenalter

- Tinnitus, Gehörlosigkeit, Taubblindheit

- Neuroleptika, Antidepressiva, Tranquilizer, Antiepileptika

- Herz-Kreislauf-System und Erkrankungen dessen

- Hormonsystem und Erkrankungen, insbes. Schilddrüse

- Atmungssystem und Erkrankungen, z.B. Asthma bronchiale

- Diabetes mellitus

- Schmerz

Literatur:

Bear, M.; Connors, B.; Paradiso, M. (32009): Neurowissenschaften. Ein Grundlegendes Lehrbuch für Biologie, Medizin und Psychologie. Heidelberg: Spektrum

Faller, A. (131999): Der Körper des Menschen. Einführung in Bau und Funktion. München: dtv

Hell, D.; Endrass, J.; Vontobel, J.; Schnyder, U. (²2007). Lehrbuch der Psychiatrie. Mannheim: Huber • Jecklin, E. (132008): Arbeitsbuch Anatomie und Physiologie für Pflege- und andere Gesundheitsfachberufe. München: Urban & Fischer

Lieb, K.; Frauenknecht, S.; Brunnhuber, S. (72012): Intensivkurs Psychiatrie und Psychotherapie. München: Urban & Fischer

Möller, H.-J.; Laux, G.; Deister, A. (42009): Psychiatrie und Psychotherapie. Stuttgart: Thieme

Oelke, U. (²2014): Gesundheits- und Krankenpflege. Nürnberg: Cornelsen

Roth, G.; Strüber, N. (2014): Wie das Gehirn die Seele macht. Stuttgart: Klett-Cotta

Psychologie

„Zweifel und Unsicherheit sind unerlässliche Komponenten eines vollständigen Lebens.“ (C. G. Jung)

Die Psychologie stellt Studierenden der Heilpädagogik ein „Handwerkszeug“ zur Verfügung, um angesichts eigener und fremder Verletzlichkeit und menschlicher Angewiesenheit, Wissen und Handlungskompetenzen für Menschen in Not zu erweitern. Zentral ist das Verstehen von psychischer Störung und/oder Behinderung als Schicksal und Chance und Achtung vor dem besonderen Lebensweg des jeweiligen Menschen. Die Aneignung klinisch-psychologischen Wissens erfolgt in einem dialogischen Lehr-Lern-Prozess. Im Kontext eigener beruflicher und persönlicher Erfahrungen werden die Themen erarbeitet und auf ihre Handlungsrelevanz im Berufsalltag bezogen.

Inhalte:

- Grundlagen psychologischen und psychotherapeutischen Denkens und Handelns mit besonderer Relevanz für Kinder und Jugendliche (Psychoanalyse, Gesprächspsychotherapie, kognitive Verhaltenstherapie, Familientherapie)

- Entwicklungspsychologie (Bindungstheorie, Leistungsmotivation, Attributionstheorie, kognitive Entwicklung, psychoanalytisches Erklärungsmodell)

- psychiatrische Störungsbilder (Posttraumatische Belastungsstörung, Lernstörungen, Ess-Störungen, Borderline-Persönlichkeitsstörung, Intelligenzminderung, Störungen des Sozialverhaltens, Angststörungen, ADS/ADHS, Schizophrenie, Kindesmisshandlung, Autismus-Spektrumsstörungen, Demenz, Hochbegabung)

- ausgewählte psychologische Themen (erlernte Hilflosigkeit, Narzissmustheorien, Theory of Mind, kognitive Dissonanz, Anforderungs-Ressourcen-Modell)

Literatur:

Baumann, T. (2002): Atlas der Entwicklungsdiagnostik. Stuttgart: Thieme

Becker, P. (2006): Gesundheit durch Bedürfnisbefriedigung. Göttingen: Hogrefe

Bundschuh, K. (2002): Heilpädagogische Psychologie. München: Reinhardt

Grossmann, K. (42008): Bindungen – das Gefüge psychischer Sicherheit. Stuttgart: Klett-Cotta

Hilbert, A.; Tuschen-Caffier, B. (2010): Essanfälle und Adipositas. Ein Manual zur kognitiv-behavioralen Therapie der Binge-Eating-Störung. Stuttagart: Hogrefe

Oerter, R.; Montada, L. (2002): Entiwicklungspsychologie. Weinheim: Beltz

Petermann, F. (52002): Lehrbuch der Klinischen Kinderpsychologie und –psychotherapie. Göttingen: Hogrefe

Steinhausen, H.-C. (72010): Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie. München: Urban & Fischer

Psychomotorik

„Bewegung ist aller Entwicklung, aller Erziehung, aller Bildung Anfang.“ (Mimi Scheiblauer)

Die Psychomotorik, als eigenständiger Ansatz in der Heilpädagogik, beschreibt die enge Verflechtung von Körper und Bewegung, emotionalen und kognitiven Prozessen. Schon als Kind erfahren wir in unserem Sosein durch aktives Bewegen und Handeln unsere Umwelt und entwickeln dadurch unsere Identität. Im Wahrnehmen und Erleben unseres eigenen Körpers (Ich-Kompetenz), durch unmittelbare Auseinandersetzung mit Material (Sach-Kompetenz) und durch soziale Erfahrungen im Umgang mit anderen (Sozial-Kompetenz) entsteht somit eine Zunahme unserer Handlungskompetenz. Hieraus entwickelt sich wiederum Denken und Sprache.

Die Erkenntnisse der Psychomotorik werden ebenso in der Rehabilitation und Prävention eingesetzt, die in den unterschiedlichsten heilpädagogischen Handlungsfeldern (von der Frühförderung bis zur Geriatrie) Anwendung finden. Basierend auf einer achtsamen und wertschätzenden Grundhaltung gilt es für die heilpädagogische/therapeutische Arbeit eine sicherheitsgebende und auf Dialog angelegte Atmosphäre zu gestalten, in der sich der Mensch angenommen fühlt und seine inneren Bilder zum Ausdruck bringen kann. Fachkompetenz und emotionale Sensibilität sind Bedingung für die heilpädagogische Begleitung in der Psychomotorik.

Inhalte:

- Entwicklung und Bedeutung der Psychomotorik

- theoretische Ansätze/Konzepte in der Psychomotorik

- Material und Geräte

- differenzierte Methoden wie Zirkus- und Erlebnispädagogik, Stockkampfkunst, Tanztherapie, Bewegungsbaustellen, „Ringen, Rangeln & Raufen“, Entspannungsübungen etc.

- Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Arbeitsfeldern

- Selbsterfahrung

Literatur:

Aucouturier, B., Lapierre, A. (²1995): Bruno. München: Reinhardt

Aucouturier, B. (2006): Der Ansatz Aucouturier – Handlungsfantasmen und psychomotorische Praxis. Bonn: Projekta

Eggert, D. (72001): Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung. Dortmund: Borgmann

Esser, M. (2000): Beweg-Gründe. München: Reinhardt

Esser, M. (2011): Beziehungen wagen. Bonn: Projekta

Köckenberger, H. (22011): Vielfalt als Methode. Dortmund: Borgmann

Zimmer, R. (1999): Handbuch der Psychomotorik. Freiburg: Herder

Recht

Im Rahmen der Ausbildung im Fach Recht soll den Studierenden die rechtlichen Rahmenbedingungen in ihren Tätigkeitsfeldern sowie Mitwirkungspflichten und -möglichkeiten im Rahmen von sozialen Förderungsmaßnahmen aufzeigen. Auch soll ein Grundverständnis für rechtliche Rahmenbedingungen entwickelt werden in denen sich die Menschen, mit denen sie zusammen arbeiten, vermittelt werden.

Religionspädagogik

„Das Leben selbst ist es, das dem Menschen Fragen stellt. Er hat nicht zu fragen, er ist vielmehr der vom Leben her Befragte, der dem Leben zu antworten – das Leben zu verantworten hat.“ (Viktor Frankl)

Das Leben stellt uns und den uns anvertrauten Menschen Fragen - sei es in Kindheit, Pubertät, in Lebenskrisen wie Trennung, bei Krankheit oder im Angesicht des nahenden Todes. Religiöse Fragen und Bedürfnisse betreffen Menschen aller Alters- und Lebensformen. Es werfen sich dabei Sinnfragen auf, Menschen suchen nach Halt. Dies stellt Heilpädagoginnen/-en vor religionspädagogische Herausforderungen, wenn Menschen z. B. in Krisen Antworten bei Mitarbeitenden suchen. In der Religionspädagogik wird sich kompetenzerweiternd mit diesen Themen auseinandergesetzt.

Inhalte:

- Glauben (persönlich und biografisch betrachtet)

- kulturelle und psychologische Hintergründe zum Thema Glauben

- Tod/Sterben, Sterbebegleitung, Trauer/Trauerbegleitung bei Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Menschen mit Behinderung

- ethische Fragestellungen zu Wert und Würde des Menschen

- historische Menschenbilder in Bezug auf sog. geistige Behinderung

- Krisenbegleitung

Literatur:

Cullberg, J. 5. Auflage (2008): Krise als Entwicklungschance. Gießen: Psychosozial

Luchterhand, C.; Murphy, N. (³2010): Wenn Menschen mit geistiger Behinderung trauern. Weinheim: Beltz Juventa

Urban, M. (42006): Warum der Mensch glaubt. Köln: Eichborn

Sensorische Integration/ Handlungskonzepte der Wahrnehmung

„Ich fühle, also bin ich.“ (Antonio Damasio)

Alles was wir wahrnehmen und interpretieren sind Konstruktionen unseres Gehirns. Wenn wir etwas wahrnehmen, schenken wir einer Sache Aufmerksamkeit. Kinder und Jugendliche zeigen zunehmend Probleme im Bereich Aufmerksamkeit und Konzentration. Die Diagnose AD(H)S, aber auch Schul- und Leistungsschwierigkeiten nehmen zu. Heilpädagog*innen arbeiten in der Praxis mit Kindern und Jugendlichen mit Aufmerksamkeitsstörungen bzw. Entwicklungsstörungen in den Bereichen Motorik, Sprache und Wahrnehmung. Die Ursachen liegen häufig in der nicht adäquat ausgebildeten sensorischen Integration (Wahrnehmungsverarbeitung). Diese Entwicklungsschwierigkeiten können sich in unterschiedlichsten Auffälligkeiten (z.B. Unruhe) zeigen und haben Einfluss auf die psycho-soziale Entwicklung der Betroffenen.

Heilpädagog*innen betrachten die verschiedenen Wahrnehmungsbereiche des Menschen mit einer gezielten Diagnostik, greifen vorhandene Ressourcen auf, stärken und erweitern sie, um eine positive Entwicklung der Wahrnehmung zu unterstützen.

Inhalte:

- neurophysiologische und neuropsychologische Hintergründe von Wahrnehmung

- taktile, auditive, visuelle,taktile, vestibuläre, kinästhetische, gustatorische, olfaktorische Wahrnehmung

- sensorische Integration und Integrationsstörung, sensorisch-integrative Pädagogik

- Motorik, Lateralität, Dyspraxie

- Diagnostik und Unterstützung bei Wahrnehmungsproblemen/-störungen

- Reflexintegration

Literatur:

Ayres, J. (52013): Bausteine der kindlichen Entwicklung, Berlin: Springer

Doering, W. u. W. (22002): Von der Sensorischen Integration zur Entwicklungsbegleitung. Von Theorien und Methoden über den Dialog zu einer Haltung, Dortmund: modernes lernen Borgmann

Kesper, G.; Hottinger, C. (72007): Mototherapie bei Sensorischen Integrationsstörungen, München: Reinhardt

Goddard Blythe, S. (112016): Greifen und BeGreifen, Kirchzarten bei Freiburg: VAK

Sozialmanagement

„Viele Entscheidungen werden nicht getroffen, sie treffen sich. In vielen Organisationen geschieht Vernünftiges nicht wegen, sondern trotz des Managements.“ (Prof. Dr. Fredmund Malik)

Im Zuge der Professionalisierung sozialer Arbeit sind grundlegende Kenntnisse wirtschaftlicher Betriebsführung in sozialen Organisationen bzw. Leitungskompetenz wichtig. Heilpädagogen*innen sind in unterschiedlichen Ebenen auch in Leitung tätig (Wohnbereichsleitung, Bereichsleitung, Heimleitung etc.) oder auch als Referent*innen bzw. Stabstelle. Betriebs- und sozialwirtschaftliche Grundfragen in heilpädagogischen Einrichtungen, aber auch Konzepte der Personal- und Organisationsentwicklung sind Ausbildungsinhalte. Kritische Themen wie z. B. die Problematik der zunehmenden Ökonomisierung sozialer Arbeit oder die Frage der Gestaltung von Veränderungsprozessen in sozialen Organisationen werden erarbeitet.

Inhalte:

- Grundzüge der Sozialwirtschaft

- Pflegesatzverhandlung, Betriebserlaubnis, Kosten- und Leistungsvereinbarung

- Öffentlichkeitsarbeit und Sozialmarketing

- Finanzplanung und Controlling

- Selbständigkeit/Gründung einer heilpädagogischen Praxis

- Führen und Leiten

Literatur:

Graf, P.; Spengler, M. (62013): Leitbild- und Konzeptentwicklung. Hergensweiler: Ziel

Malik, F. (2014): Führen, Leisten, Leben. Frankfurt/M.: Campus

Weinert, A. (52004): Organisations- und Personalpsychologie. Weinheim: Beltz

Soziologie

„Der Mensch mit abweichendem Verhalten ist ein Mensch, auf den diese Bezeichnung erfolgreich angewandt worden ist; abweichendes Verhalten ist Verhalten, das Menschen so bezeichnet.“ (Howard S. Becker)

Heilpädagogen*innen setzen sich mit gesellschaftlichen und sozial-politischen Themen und Entwicklungen auseinander und stellen sich den Herausforderungen und Auswirkungen, die diese Kontexte für die heilpädagogische Arbeit mit sich bringen. Studierende der Heilpädagogik haben aufgrund ihres Alters und ihrer beruflichen Tätigkeit in pädagogischen und heilpädagogischen Arbeitsfeldern einen großen Erfahrungshintergrund. Häufig werden Probleme am Arbeitsplatz als individuelles Versagen erlebt. Eine soziologische Betrachtungsweise kann dieses Gefühl durch die Aufdeckung gesellschaftlicher und institutioneller Strukturen relativieren. Aktuelle Ereignisse und aktueller politischer und gesellschaftlicher Diskurs bestimmen ebenfalls die Gewichtung der Lerninhalte.

Inhalte:

- Grundlegende Fragen, Begriffe und Methoden der Soziologie

- Struktur, Normen und Werte in der Gesellschaft

- Gesellschaftheorien, die die Stellung der Einzelnen und besonders der von Behinderung betroffenen Personen oder Personengruppen analysieren (Globalisierungstheorie, Theorie der Risikogesellschaft, Individualisierungsgesellschaft, Multioptionsgesellschaft)

- Sozialisationsbedingungen von Kindern und Jugendlichen (Geschichte des Aufwachsens, ökonomische Bedingungen der Sozialisation, Kinderarmut, Sozialisationsbedingungen in Stadt und Land, Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen, die Situation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die Bedeutung von Medien im Prozess des Aufwachsens)

- Menschen mit Behinderung im gesellschaftlichen Kontext (gesellschaftliche Definition von „Behinderung“, Behinderungsrisiko und soziale Ungleichheit, systemtheoretische Betrachtungsweise der Ursachen und der Bedeutung von Ausgrenzung, Inklusion in einer Leistungsgesellschaft, Inklusion in einer Gesellschaft mit christlicher Orientierung)

- Erklärungsmodelle für abweichendes Verhalten (Alltagstheorien, Anomietheorie, Theorie der autoritären Persönlichkeit, Theorien der Stigmatisierung von Menschen mit abweichendem Verhalten)

- Heilpädagogische Institutionen (Konzept der Totalen Institution, Bedeutung der Geschlechterrolle in der heilpädagogischen Arbeit, Problematik von Gewalt und sexuellem Missbrauch in pädagogischen Einrichtungen)

- Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen (geschichtliche Entwicklung von Einrichtungen, auch unter dem Aspekt des Menschenbildes des Nationalsozialismus, konkurrierende Zielsetzungen im Spannungsfeld von pädagogischen und ökonomischen Interessen)

Spielbegleitung/-Therapie

„Spieltherapeutin zu sein ist eine der komplexesten und herausforderndsten Tätigkeiten, die es gibt. Es beinhaltet das uneingeschränkte Vertrauen in die Selbstheilungskräfte des Kindes, Achtsamkeit und Momentzentriertheit, innere Freiheit und Flexibilität, innere Sicherheit und Zuversicht, Fachwissen und Methodenkenntnis sowie ein ‚großes Herz‘ für Kinder und echten Spaß am Mitspielen.“ (Thomas Hensel)

Heilpädagogische Spielbegleitung/-therapie versteht sich als eigenständiges integratives Konzept im Rahmen der Heilpädagogik an der Schnittstelle von Therapie und Pädagogik. Basierend auf einer personzentrierten Grundhaltung und heilpädagogischer Beziehungsgestaltung wird dem Kind in einem geschützten (Frei-Spiel-) Raum ermöglicht, innerpsychische Vorgänge spielend zu verarbeiten. Begleitet durch die*den Heilpädagogen*in inszeniert das Kind Aspekte seines Selbst, Gefühltes, Erlebtes, Bedrohliches oder Ersehntes und organisiert diese Erfahrungen neu. Kinder mit emotionalen Auffälligkeiten, Entwicklungsbeeinträchtigungen, Bindungsstörungen oder aus mehrfach belasteten Familien können in diesem Rahmen persönliche und soziale Ressourcen aktivieren, ein positives Selbstkonzept entwickeln und korrigierende Beziehungserfahrungen erleben. Dies erfordert von Heilpädagogen*innen neben entsprechender Fach- und Methodenkompetenz vor allem die Bereitschaft zu Selbsterfahrung und Selbstprüfung.

Inhalte:

- Funktion und Bedeutung des Spiels

- Entstehung, Entwicklung und Konzept der heilpädagogischen Spieltherapie

- Heilpädagogische Beziehung im Spiel gestalten

- Kommunikation und Interaktion, Sprache der Annahme

- Interventionsmöglichkeiten und differenzierte Methoden (Puppen- und Rollenspiel, Malen und Gestalten, thematische Kinderbücher etc.)

- ergänzende kindertherapeutische Konzepte und Methoden

- Dokumentation und Reflexion

- Diagnostik

- ausgewählte Problembereiche

Literatur:

Axline, V. (2002): Kinder-Spieltherapie im nicht-direktiven Verfahren. München: Reinhardt

Behr, Michael (2012): Interaktionelle Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. Göttingen: Hogrefe

Goetze, H. (2002): Handbuch der personenzentrierten Spieltherapie. Göttingen: Hogrefe

Hockel, C. M. (2011): Personzentrierte Kinderpsychotherapie. München: Reinhardt

Köhn, W. (2002): Heilpädagogische Begleitung im Spiel. Heidelberg: C. Winter

Simon, T. (2008): Heilpädagogische Spieltherapie. Konzepte, Methoden, Anwendung. Stuttgart: Klett-Cotta

Weinberger, S. (2010): Kindern spielend helfen. Eine personzentrierte Lern- und Praxisanleitung. Weinheim: Beltz Juventa

Sprachförderung

„Mit der Sprachfähigkeit entwickelt sich nicht nur die Eigentümlichkeit der Stimme und der Sprechweise; sie definiert auch das Kind als ein Wesen, auf das die Umwelt mit veränderter Ausdrucksweise und Aufmerksamkeit reagiert. Andererseits erwartet diese Umwelt nunmehr von ihm, ohne besondere Erklärungen und Gesten verstanden zu werden.“ (E. H. Erikson)

Sprache ist nicht nur das gesprochene Wort – sie ist für uns ein Mittel zur Verständigung. Sprache ist Motorik, Fühlen und Begreifen. Sie besitzt immense Wirkung, mit ihr können wir uns miteinander verbinden, integrieren, aber auch trennen und ausgrenzen. Sprache hat Einfluss darauf, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir selbst gesehen und verstanden werden. Sie ist eine wichtige Schlüsselkompetenz zur aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Die Unterstützung von sprachlicher Bildung ist demnach von besonderer Bedeutung. Heilpädagog*innen sehen den Menschen in seiner Ganzheit und unterstützen nicht nur die sprachliche Entwicklung (Wortschatz, Grammatik, Aussprache etc.), sondern erwecken auch Freude am Sprechen.

Inhalte:

- Entwicklung der Sprache

- Sprachstörungen

- Bilingualismus

- Mutismus

- Bedeutung der sozial-emotionalen Bindung in der Sprachförderung

- Diagnostik und Unterstützung

Literatur:

Amorosa, H., Noterdaeme, M. (2003): Rezeptive Sprachstörungen. Göttingen: Hogrefe

Biermann, J. (2005): Spielend sprechen lernen. Freiburg: Velber

Scharff-Rethfeldt, W. (2012): Kindliche Mehrsprachlichkeit. Stuttgart: Georg Thieme

Stenzel, A. (2010): Vergleich Stottern/Poltern mit Fokus auf psychosoziale Komponenten. Graz: Grin

Zollinger, B. (³1997): Die Entdeckung der Sprache. Stuttgart: Haupt

Teilleistungsstörung

„Das Gehirn ist in erster Linie ein Filterorgan, nicht so sehr ein Speicherorgan. Es kann natürlich auch speichern, aber in erster Linie schützt es uns vor der Überflutung an Informationen und lässt nur willkommene Neuerfahrungen hinein. Das was eine willkommene Neuerfahrung ist, kann der Mensch immer nur selbst in seinem Inneren bestimmen. Wenn er Zugang dazu hat, dann sind Lernprozesse leicht, machen Spaß und sind nachhaltig erfolgreich. Wenn er keinen Zugang dazu hat, funktionieren sie nicht.“ (Dr. Gerhard Huhn)

Lern- und Wahrnehmungsstörungen, wie Legasthenie, Dyskalkulie oder AD(H)S stellen Betroffene und deren Bezugspersonen oftmals vor Herausforderungen. Trotz guter Intelligenz und vielen Übens können Lesen, Schreiben oder Rechnen nur unzureichend erlernt werden oder finden unter erschwerten Bedingungen statt. Aufgrund der negativen Lernerfahrung wird daraufhin schnell ein negatives Selbstbild generiert, mit der Annahme, nicht zu genügen – eine Entfremdung von der Welt entsteht. Die andere Art, die Dinge wahrzunehmen, führt dann zu Isolation und Einsamkeit.

In der heilpädagogischen Begleitung werden Entwicklungsräume geschaffen, um die (Lern-)Welt so zu gestalten, dass individuelle Lösungen für Lernen gefunden, die Ressourcen des Kindes aktiviert werden und somit eine positive Lern- und Leistungsentwicklung stattfinden kann.

Inhalte:

- Lese-Rechtschreibstörung, Rechenstörung nach ICD 10

- Teufelskreis Lernstörungen

- Diagnostik und Gutachten der Lernstörungen

- Vorläuferfähigkeiten Lesen und Schreiben

- Fehleranalyse

- Spezifische Testverfahren und Screenings (u.a. Diagnostische Einschätzskalen nach K. Barth)

- heilpädagogische Diagnostik und systemischer Blickwinkel der Teilleistungsstörungen

Literatur:

Barth, K. H. (2012): Lernschwächen früh erkennen im Vorschul- und Grundschulalte. München: Ernst Reinhardt

Brandenburger, N.; Klemen, A. (2008): Lese-Rechtschreib-Störungen. München: Urban & Fischer

Davis, R. D. (2001): Legasthenie als Talentsignal. Lernchance durch kreatives Lesen. München: Droemer Knaur

Reichenbach, C.; Lücking, C. (2009): Diagnostik im Schuleingangsbereich (DiSb). Diagnostikmöglichkeiten für institutionsübergreifendes Arbeiten. Dortmund: modernes Lernen

Straßburg, H. M.; Dacheneder, W.; Kreß, W. (2012): Entwicklungsstörungen bei Kindern. Praxisleitfaden für die interdisziplinäre Betreuung. München: Urban & Fischer

Zimpel, A.(2013): Zwischen Neurobiologie und Bildung. Individuelle Förderung über biologische Grenzen hinaus. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht

Aktuelles

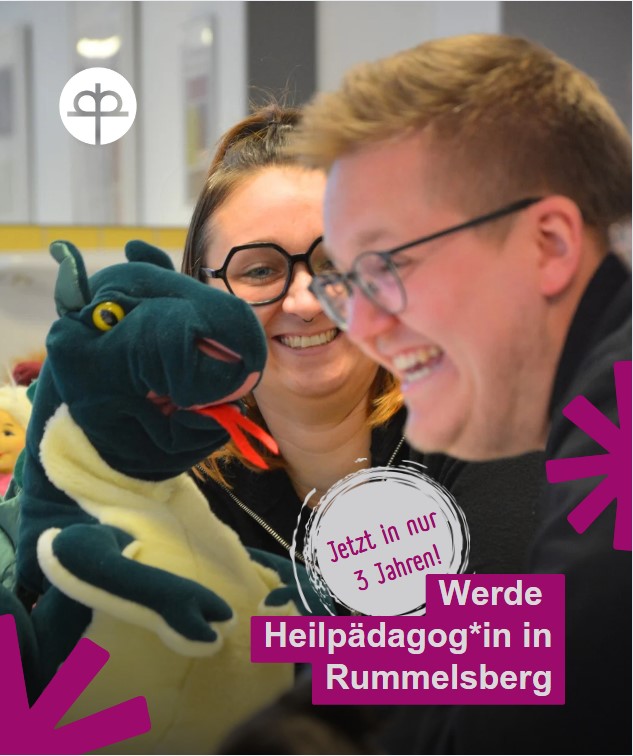

Heilpädagogik kompakt – in drei Jahren Heilpädagog*in werden

Werte, Wissen, Wachsen

„Ohne uns läuft der Laden nicht“

Akademie feiert Jubiläum mit Fachtag Heilpädagogik

Heilpädagogische Ambulanz

Die Heilpädagogische Ambulanz ist ein Angebot der Fachakademie für Heilpädagogik Rummelsberg.

Es besteht eine Leistungs- und Vergütungsvereinbarung mit dem Bezirk Mittelfranken.

Zielgruppe

Das Angebot der Heilpädagogischen Ambulanz ist für Kinder und Jugendliche mit

- Entwicklungsproblemen/-störungen im emotionalen, sprachlichen, sozialen, motorischen und kognitiven Bereich

- Behinderung/en und drohender Behinderung

- Lernstörungen, Teilleistungsstörungen (z. B. Dyskalkulie, Legasthenie, Lese- und Rechtschreibschwäche…)

- Aufmerksamkeits- und Konzentrationsproblemen

- Selbstwertproblematiken

- Verhaltensschwierigkeiten in Kita oder Schule

- belasteten Situationen (Kinder psychisch kranker Eltern, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge …)

sowie

- Bewohner / Klienten in Einrichtungen der Kinderund Jugendhilfe bzw. Behinderten- und Altenhilfe mit herausforderndem Verhalten

Angebot

Förderung und Beratung

Das Angebot umfasst:

- Diagnostik: Wir sehen uns den individuellen Entwicklungsstand Ihres Kindes an.

- Individuelle, ganzheitliche Förderung und Begleitung: Wir arbeiten mit verschiedenen fachlichen Elementen und Ansätzen, je nachdem, was Ihr Kind braucht. Dazu gehört die Psychomotorik, die Spieltherapie/Spielbegleitung, die sensorisch integrative Pädagogik, die basale Kommunikation und Aktivierung, Trainingsprogramme, soziales Lernen in Gruppen etc.

- Elternberatung, Angehörigenberatung

- Coaching und Beratung von Fachkräften

- Fort- und Weiterbildung, Seminare: Haben Sie Bedarf zu einer Inhouse Schulung oder Fortbildung in ihrer Einrichtung? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir haben langjährige Erfahrungen im Bereich der Arbeit mit KIndern/Jugendlichen in Kita, Hort und Jugendhilfe und in der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen in den verschiedensten Bereichen...

- Fachdienstliche Tätigkeiten in Einrichtungen (z. B. Fachdienstliche Maßnahmen zur Einzelintegration in Kitas und Hort

Kosten und Team

Kosten für die Heilpädagogische Ambulanz können vom Bezirk bzw. Jugendamt übernommen oder privat getragen werden.

Gerne beraten wir Sie dazu in einem kostenlosen Erstgespräch.

Ansprechpartner*innen für die Heilpädagogische Ambulanz

Thorsten Franke

Telefon: 09128 50 37 70

E-Mail: Franke.Thorsten [at] rummelsberger.net (Franke[dot]Thorsten[at]rummelsberger[dot]net)

Andrea Reif

Telefon: 09128 5037 70

E-Mail: Reif.Andrea [at] rummelsberger.net (Reif[dot]Andrea[at]rummelsberger[dot]net)

Räumlichkeiten

Die Heilpädagogische Ambulanz verfügt über eigene Räume in Rummelsberg 32 mit einem Spieltherapieraum, einem Bewegungsraum, einem Kreativraum und einem Beratungszimmer.

Einzelne Angebote können im Umfeld des Kindes durchgeführt werden, wie im Kindergarten, in der Schule oder in der Familie.

Fortbildungen und Beratungen führen wir gerne auch in Ihrer Einrichtung durch.

Anfahrt

Die Räume der Heilpädagogischen Ambulanz befinden sich in Rummelsberg 32.

Ihr Auto können Sie auf Parkplatz P8 abstellen (zwischen Stephanushaus und Hotel Anders). Wenn Sie ab P8 nach links gehen, finden Sie die Heilpädagogische Ambulanz im zweiten Haus auf der rechten Seite (Rummelsberg 32).

Den Eingang zur Ambulanz finden Sie auf der Rückseite des Gebäudes.

Weiterbildung zum Heilpädagogen / zur Heilpädagogin (berufsbegleitend)

Heilpädagog*innen arbeiten mit Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen oder Senioren in den verschiedensten Arbeitsfeldern, meist als Fachdienst (z.B. in der Frühförderung oder in Kitas bzw. Heilpädagogischen Tagesstätten, stationären Einrichtungen, Gruppendienst oder als Leitung, in eigener Praxis, in der Lehre). Als spezialisierte Pädagogik richtet die Heilpädagogik ihr Handeln auf Menschen, deren Leben sich unter erschwerten Bedingungen gestaltet oder die aufgrund besonderer Verhaltensweisen aus den regulären Lebenszusammenhängen herausfallen bzw. herausgefallen sind (Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen, Trauma, belastende familiäre Situationen etc.) Wenn du dich dafür begeisterst, Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen und einen positiven Einfluss auf das Leben anderer zu haben, dann ist die Weiterbildung genau das Richtige für dich.

Heilpädagogisches Handeln

Ziel Heilpädagogischen Handelns ist es, durch eine individuelle und auf Augenhöhe ausgerichtete Begleitung und Förderung die Menschen in ihrer weiteren Entwicklung zu unterstützen. Neben der Diagnostik und den verschiedensten Handlungsansätzen wie Psychomotorik und Spielbegleitung/Spieltherapie ist dabei ein ressourcen- und systemisch orientiertes Arbeiten von besonderer Bedeutung. Teilhabe, Integration, Inklusion, Partizipation und Empowerment sind wichtige Säulen der heilpädagogischen Berufsethik.

Ausbildungsdauer

- Drei Jahre, berufsbegleitend: jährlicher Kursbeginn im September

Teilzeit von mind. 5 Stunden/Woche in einem sozialen Arbeitsfeld

1 Schultag pro Woche (08.00 Uhr bis 17.30 Uhr)

plus maximal 2 zusätzliche Schultage pro Monat

drei Vertiefungsmodule pro Schuljahr (jeweils von Montag bis Freitag)

mit fachtheoretischem und fachpraktischem Unterricht

Voraussetzungen

- sind ein mittlerer Schulabschluss

- und eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als

- Erzieher*in

- Heilerziehungspfleger*in

oder eine Ausbildung als Pädagogische Fachkraft gem. § 16 (2) AVBayKiBiG

- oder ein "teilaffiner" Ausbildungsabschluss (z. B. Ergotherapeut*in, Gesundheits- und Krankenpfleger*in, Logopäd*in) mit dem Nachweis einer hauptberuflichen Tätigkeit von mindestens 1.700 Stunden im sozial- oder sonderpädagogischen Bereich.

- Des Weiteren müssen Sie einer beruflichen Tätigkeit in einem sozialen Arbeitsfeld von mind. 5 Stunden/Woche nachgehen.

- Sie benötigen einen PC, einen Laptop oder ein Tablet (mit Kamera) für unsere Lernplattform

"Meine Ausbildung" bzw. "Moodle".

Punktuell kann Unterricht online stattfinden.

Ausbildungsinhalte

- Eine Auflistung aller unserer Fächer findest du hier.

- Neben den Unterrichtstagen und den Vertiefungsmodulen gilt es begleitend Aufgaben und Projekte in unterschiedlichen heilpädagogischen Arbeitsfeldern (außerhalb der Unterrichtszeit und supervidiert durch Dozent*innen der Fachakademie) zu absolvieren.

In der sog. Fachpraktischen Ausbildung erwarten Sie

- Fachpraxisgruppen, ein Praxisbesuch,

- eine heilpädagogische Begleitung/Förderung eines*r Klient*in inkl. Praxisberatung,

- eine heilpädagogische Begleitung einer Gruppe inkl. Praxisberatung

- und im letzten Ausbildungsjahr das Erstellen einer Facharbeit zu einem selbstgewählten Thema.

Berufs- und Einsatzfelder

Heilpädagogen*innen arbeiten mit diesen Menschen in den unterschiedlichsten Funktionen (Gruppen-, Fachdienst, Leitung, Beratung, etc.) in Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe, in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen, bei Menschen im Alter, im Schuldienst, usw.

Die Berufsfelder von Heilpädagogen*innen sind:

- Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe: Kita, Heilpädagogische Tagesstätte, Hort, Wohnformen der stationären Kinder- und Jugendhilfe, ambulante Dienste, Begleitung von unbegleiteten Minderjährigen u.a. in Clearingstellen oder heilpädagogischen Wohnformen

- Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe: Heilpädagogische Tagesstätte, Wohnformen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Behindertenhilfe, Werkstätten, ambulante Dienste

- Frühförderstellen, Förderschulen, schulvorbereitenden Einrichtungen

- Einrichtungen und Dienste der Altenhilfe und des Gesundheitswesens: Wohnen, Tagesstrukturierende Einrichtungen, Kliniken, Reha-Einrichtungen

- Sonstige: Beratungsstellen, Lehrtätigkeit, Selbstständigkeit mit einer eigenen "Heilpädagogischen Praxis".

Weiter Informationen: Berufs-und Fachverband Heilpädagogik e.V.

Perspektiven

- Fachgebundene Fachhochschulzugangsberechtigung

- Die Ausbildung an der Fachakademie wird mit 90 ECTS anerkannt und ermöglicht den Zugang zu verschiedenen Hochschulen

- An der Hochschule Nordhausen können staatl. anerk. Heilpädagog*innen mit 3 Jahren Berufserfahrung einen Masterstudiengang Heilpädagogik - Bildung und Heterogenität M. A. ohne vorherigen Bachelorabschluss absolvieren.